気候変動への取り組み

気候変動に対する本投資法人の認識

本資産運用会社では、「パリ協定」(2015年)、「IPCC特別報告書」(2018年)、「IPCC第6次評価報告書」(第一作業部会,2021年)において示されるように、気候変動の進行は科学的事実であり、気候変動問題は自然環境と社会構造に劇的な変化をもたらし、本投資法人の経営とビジネス全体に重大な影響を与える重要な(マテリアルな)課題であると認識しています。この認識の下、本資産運用会社では、気候変動に関するリスクと機会への対応、及び気候関連課題への事業・戦略のレジリエンス(強靭性・回復力)に係る取り組みの方針を定める要領として、2022年8月に「気候変動・レジリエンスポリシー」を制定しました。

TCFD賛同表明(及びTCFDコンソーシアムへの参加)

本資産運用会社は、気候関連課題に関する情報開示を推進するため、2022年9月にTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures、:気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明しました。この賛同と同時に、当社は「TCFDコンソーシアム」にも参加しています。日本国内における多くのTCFD 賛同企業・団体が参加する同コンソーシアムでは、気候関連課題に関する情報開示のあり方やその活用の仕方等が議論されています。

ガバナンス

サステナビリティ推進体制

本資産運用会社は、サステナビリティの取り組みを継続的かつ組織的に推進するために、その具体的な実践方針としての「サステナビリティ方針」及び関連する社内規程類を制定し、サステナビリティ推進委員会を設置しています。サステナビリティ推進委員会は、原則として、年2回以上会合を行い、気候変動課題を含む具体的な目標や施策の検討、施策実行に関する進捗状況の把握を行います。同委員会は、代表取締役社長、執行役員、各部の部門長を委員として構成されます。取締役社長をサステナビリティ最終決定権限者とし、企画部長をサステナビリティ執行責任者としています。

このほか、サステナビリティ最終決定権限者の決定により、各部のサステナビリティ担当者からなるサステナビリティ推進室を設け、サステナビリティ推進に関する実務実行等を行わせることができる体制としています。

本資産運用会社は、気候関連課題をサステナビリティ課題の一つと位置付け、本投資法人に関連する気候関連のリスクと機会に対応するために、次のとおりガバナンス体制を定めています。

気候関連課題に係る最高責任者は、サステナビリティ推進に係る最終決定権限者である取締役社長とし、気候関連に係る執行責任者は、サステナビリティ推進に係る執行責任者である企画部長としています。

気候関連課題に係る執行責任者は、サステナビリティ推進委員会において、気候変動による影響の特定・評価、リスクと機会の管理、適応と緩和に係る取り組みの進捗状況、及び指標と目標の設定等の気候変動対応に関する事項を、気候関連課題に係る最高責任者に対して定期的に報告します。サステナビリティ推進委員会の出席者により、各議題について審議・検討した上で、気候関連課題に係る最高責任者により意思決定を行います。

経営者の役割

取締役社長は、サステナビリティ推進委員会の委員長を務め、サステナビリティ最終決定権限者(気候関連課題においては、気候関連課題に係る最高責任者)として各種施策の実施に係る最終的な決定を行います。

また、サステナビリティ推進委員会にて決定されたサステナビリティに係る具体的な目標や施策案、及びそれらの進捗状況等について、取締役会及び定期的に開催される投資法人の役員会へ報告を行います。

取締役会による監視体制

本資産運用会社の取締役会の議長は取締役社長が務めます。

取締役会は、本資産運用会社のサステナビリティの具体的な実践方針である「サステナビリティ方針」の制定及び改廃についての最終意思決定を行います。

また、サステナビリティ推進委員会からの報告を受け、必要に応じて助言等を行うことで、本資産運用会社のサステナビリティの取り組みについて監視・監督しています。

戦略

本資産運用会社は、気候関連のリスクと機会が本投資法人の経営活動、戦略、財務計画に与える影響を特定・評価・管理するためのプロセスを定め、分析を進めています。

本資産運用会社では、2022年9月のTCFD賛同表明と共に第1回目のシナリオ分析結果を公表しました。今回、第2回目のシナリオ分析を実施し、リスクと機会の見直しを行いました。

分析の範囲

今回行ったシナリオ分析においては本投資法人の賃貸不動産を対象としました。

分析の時間軸は2030年(中期)、2050年(長期)を設定しています。

参照した外部シナリオ

TCFDの提言では、2℃以下を含む複数シナリオを踏まえて、自社の戦略のレジリエンスについて説明することが推奨されています。本資産運用会社がシナリオ分析にあたって参照したシナリオは以下のとおりです。

この表は左右にスクロールできます。

| リスクの分類 | 出典 | 1.5℃シナリオ | 4.0℃シナリオ |

|---|---|---|---|

| 移行リスク | IEA(国際エネルギー機関)World Energy Outlook 2020 | IEA NZE2050 | IEA STEPS |

| 物理リスク | IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第5次報告書 | IPCC RCP2.6 | IPCC RCP8.5 |

各シナリオにおいて想定される世界観

各シナリオを元に本資産運用会社では以下のような世界観を想定しています。

■1.5℃シナリオ

1.5℃シナリオは、脱炭素社会の実現に向けて気候変動に対し厳しい規制や税制等が導入されていくことを前提としたシナリオです。

気候変動を緩和するための全世界的な取り組みとして、温室効果ガスの排出削減に向けた枠組みの設定や排出規制の強化等、社会経済の脱炭素化への移行が予期されます。

この変化は本資産運用会社及び本投資法人の事業に重大な影響を与える可能性があります。

■4.0℃シナリオ

4.0℃シナリオは、脱炭素社会を実現するための厳しい規制及び税制等が実施されないことで、温室効果ガス(GHG)の排出が増加し続けることを前提としたシナリオです。

気候変動の進行により、台風・豪雨の激甚化、熱波や干ばつの頻発、世界的な海面上昇の進行等の気象・気候災害の発生及び拡大が予想されます。

これは本資産運用会社及び本投資法人の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。

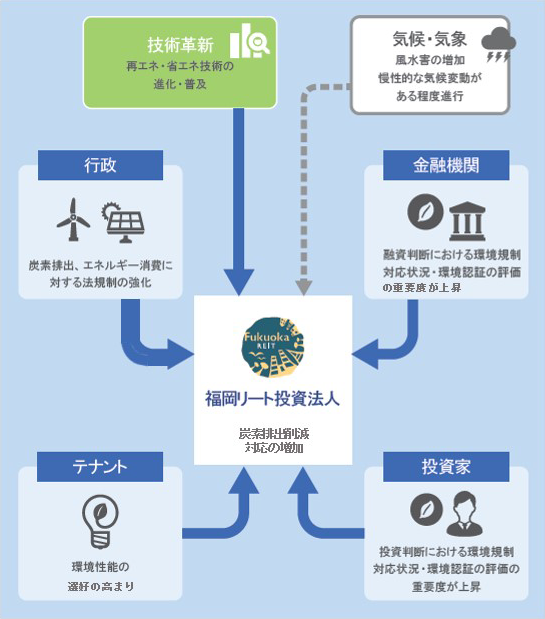

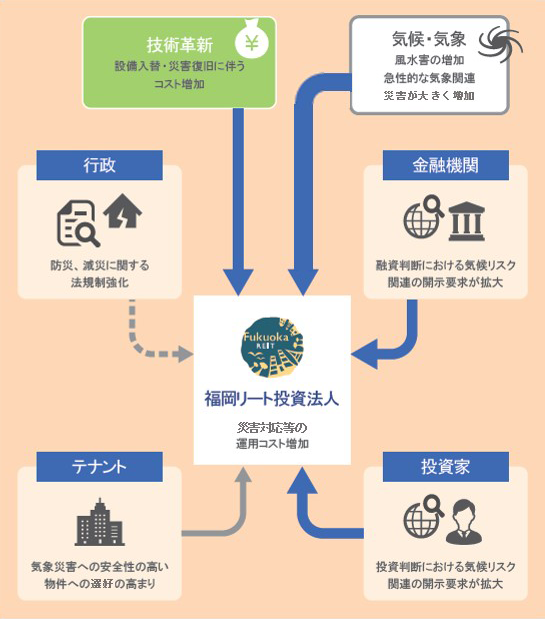

(世界観のイメージ図)

- <1.5℃シナリオの世界観>

- <4.0℃シナリオの世界観>

リスク及び機会の特定

本資産運用会社は、シナリオを踏まえてリスクと機会の特定とそれらの事業への影響を以下のように評価しました。財務的影響については、前述の各シナリオや業界団体による文献等を参照しながら定性的、定量的に評価を行いました。

気候関連リスクとその財務的影響の定性分析結果

■リスクと機会

この表は左右にスクロールできます。

| リスクと機会の要因と財務的影響 | 重要度 | リスク・機会への対応 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2030年 | 2050年 | ||||

| 移行リスク | 政策と法 | カーボンプライシングが導入され炭素税負担が増大する | 小 | 中 |

|

| 技術 | 既存物件の省エネルギー化・創エネルギー化にかかるコストが増加する(省エネ、蓄電、ZEB・ZEH化、太陽光発電等) | 大 | 大 |

|

|

| 市場 | 市場の選好により脱炭素未対応物件の空室率が上昇する/賃料が下落する | 小 | 小 |

|

|

| 評判 | 脱炭素の対応遅れにより投資口価格が下落し、外部成長機会を逸する | - | - | ||

| 脱炭素の対応遅れにより借入金利が上昇し、借入期間が短期化する | 小 | 小 | |||

| 物理リスク | 急性 | 災害発生頻度の増大により災害による損害額/災害復旧費用が増加する | 大 | 大 |

|

| 災害発生頻度の増大により災害対策費用が増加する | 小 | 中 | |||

| 慢性 | 気温上昇に伴う空調使用量の増加により光熱費負担が増加する | 小 | 小 |

|

|

| 海面上昇による対策費が増加する | 小 | 小 | |||

| 機会 | 資源の効率化 | 省エネルギー化に伴うエネルギー調達コストが減少する | 小 | 小 |

|

| エネルギー源 | クリーン・エネルギーへの移行が進み、炭素税負担が減少する | 小 | 小 | ||

| 製品及び サービス |

市場へのZEB物件等の供給が増加することにより、ZEB物件等の取得機会が増加する | - | - | ||

| 市場 | 市場の選好により脱炭素対応物件の入居率が上昇する/賃料が増加する | 小 | 中 |

|

|

| 脱炭素対応の成功により融資先・融資機会が拡大する | 小 | 小 |

|

||

| 脱炭素対応の成功により新規投資家層が開拓される | - | - |

|

||

| レジリエンス | 災害対策の成功により災害による損害額/災害復旧費用が減少する | 中 | 中 |

|

|

- 評価もしくは算定が困難なものについては「-」にて表示しています。

気候関連リスクとその財務的影響の定量的分析結果

■財務的影響

(単位:百万円)

この表は左右にスクロールできます。

| シナリオ | 財務的影響の内容 | 4.0℃ | 1.5℃ | 補足 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク ・機会 |

炭素税負担が増加する | リスク | - | ▲352 |

|

| 対策効果 | - | 188 |

|

||

| 既存物件の省エネルギー化(レトロフィット)・創エネルギー化(オンサイト)改修にかかるコストが増加する | リスク | - | ▲783 |

|

|

| 機会 | 炭素税対策効果及びエネルギー調達コスト・賃貸事業機会に反映 | ||||

| 改修に伴いエネルギー調達コストが減少する | 対策効果・機会 | - | 119 |

|

|

| 脱炭素未対応物件の空室率が上昇する/対応物件の賃料が上昇する | リスク | - | ▲91 |

|

|

| 機会 | - | 329 |

|

||

| 物理リスク ・機会 |

水害による損害額/災害復旧費用が増加する | リスク | ▲169 | ▲56 |

|

| 対策効果 | 38 | 13 |

|

||

| 水害対策費用が増加する | リスク | ▲103 | ▲65 |

|

|

| 空調使用量の増加に伴い光熱費負担が増加する | リスク | ▲14 | ▲3 |

|

|

| 対策効果 | - | 2 |

|

||

| 海面上昇による対策費が増加する | リスク | - | - |

|

|

- 未算定項目は「-」としています。

- 本試算には、現時点で算定可能と判断した部分のみ反映をしており、本投資法人がもつ気候関連リスクの全てについて評価したものではありません。今後、グローバル及び日本の気候関連リスクに関する動向に応じながら分析の発展を試みてまいります。

- 本試算は、本投資法人の既存の財務情報に、気候関連シナリオや文献が示す情報を考慮して行いました。単位はキャッシュベースの影響額(百万円)/年を基本とし、時間軸は2050年時点を想定しています。なお、現時点ではその正確性は保証できません。また、想定する対応策についても、試算上の想定であり、実行を計画・決定したものではありません。

リスク・機会に対応するための具体的な取り組み

移行リスクについては、現在設定しているCO2削減目標達成を目指します。LED化改修をはじめとする省エネルギー改修や設備更新時におけるエネルギー高効率化、太陽光発電の導入やZEB化・ZEH化の検討などを行っていきます。

また、外部調達するエネルギーについてのグリーン化を検討していきます。

物理リスクについては、現時点において損害保険によるリスクの移転を行っています。加えて、ハザードマップの確認等のリスクモニタリングを行い、必要に応じて対策を実施していきます。また、BCP訓練の実施など、運用面における対応も併せて行うことでリスクの低減を図ります。

リスク管理

本資産運用会社が気候変動関連のリスクを管理するプロセスは以下の通りです。

●リスクを評価・識別するプロセス

気候変動に関するリスクと機会は、気候関連課題に係る執行責任者が気候関連リスクの特定・評価のために必要と思われる各部署からの担当者を招集して構成される気候関連ワーキンググループにより、リスク項目の列挙・特定、事業インパクトの定性評価、リスク重要度評価の過程を経て検討・評価され、サステナビリティ推進委員会へ上程されます。

サステナビリティ推進委員会では、ワーキンググループにより特定された気候関連リスクについて、その確信度と影響度についての検討結果を基に、優先して対応すべき気候関連リスクについて審議し、リスク管理対応の優先順位付けを行います。気候関連の機会についても同様に審議し、事業戦略上の優先順位付けを行います。

なお、審議、検討の過程はサステナビリティ推進委員会より取締役会へ報告されます。

●リスクを管理するプロセス

気候関連課題に係る最高責任者は、サステナビリティ推進委員会で審議された、事業・財務計画上重要な優先順位の高い気候関連のリスクと機会について、対応担当部署又は担当者を指定し、その対策案の策定を指示します。

指定された担当部署又は担当者が策定する対策案は、その内容に応じて、サステナビリティ推進委員会等の社内の適切な会議体において審議の上、実行されます。

対応策の進捗状況は適宜サステナビリティ推進委員会へ報告され、サステナビリティ推進委員会はリスクと機会の対応について進捗状況の把握・確認をしています。

●総合的リスク管理への統合

本資産運用会社では、「リスク管理規程」に基づき、各部門長をリスク管理責任者とし、リスク管理責任者によるリスク管理状況をモニタリングする組織としてリスク管理委員会を設置しています。リスク管理委員会は、原則として3ヶ月に1回以上開催され、潜在する種々のリスクの抽出、把握、管理を行っています。

気候関連課題に係る最高責任者は、気候関連課題に係る執行責任者を通じ、事業・財務計画上重要な気候関連リスクを既存の全社リスク管理プログラムにおいても考慮するよう指示し、リスク管理委員会におけるリスク特定・評価・管理プロセスとの統合を図ります。

指標と目標

本資産運用会社はリスクと機会を管理、モニタリングするために重要な指標(KPI)と目標を設定しています。設定した指標と目標は以下の通りです。

●環境負荷の低減

- 2030年までにCO2排出量35%削減(2019年比・原単位)

●建築性能・環境性能の維持向上

- 2030年までにグリーンビル認証取得率85%以上